Géothermie profonde, fonctionnement et technologies

Cette partie décrit en premier lieu quelles sont les ressources exploitables (ressources) avec la géothermie profonde, puis comment accéder à cette ressource (accès) avant de voir quel système permet de la capter (captage), comment l’énergie est produite (production) puis diffusée (distribution).

La géothermie profonde est une énergie renouvelable dont les ressources sont abondantes sur le territoire français.

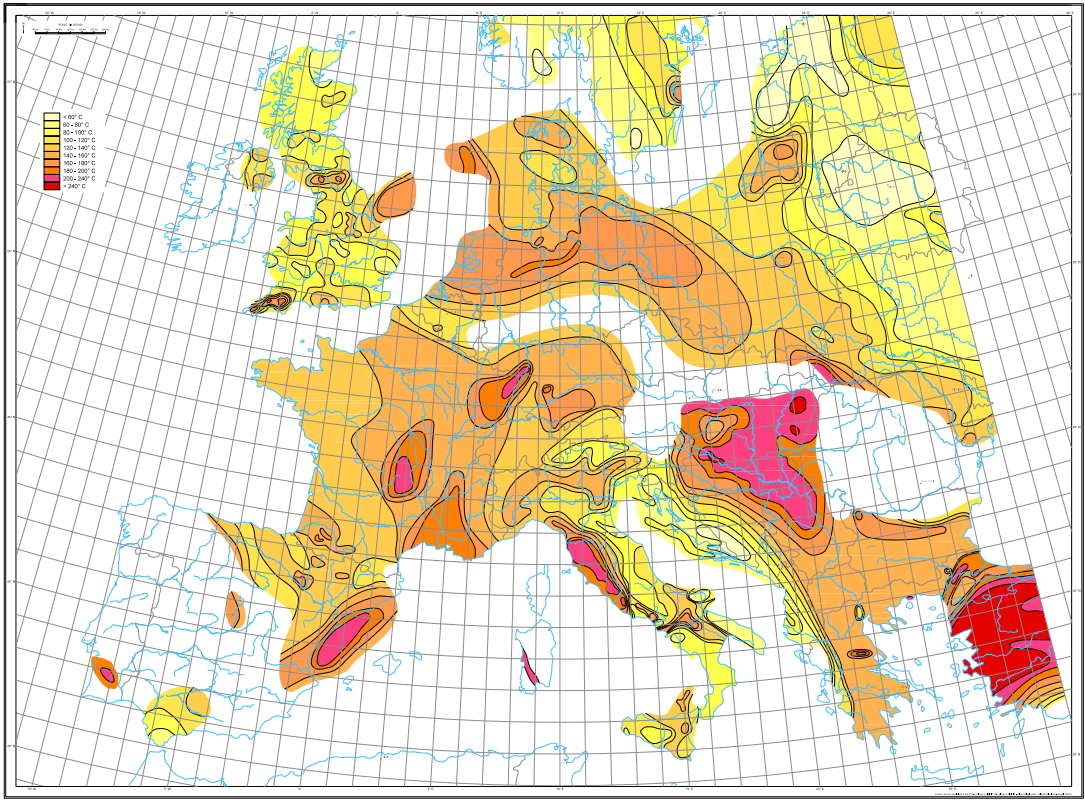

Ces ressources se concentrent schématiquement :

- dans les aquifères profonds pour un usage direct en réseau de chaleur notamment ;

- dans les zones volcaniques pour la production d’électricité ;

- dans les fossés d’effondrement pour la production d’électricité et/ou de chaleur par cogénération.

L'évaluation des ressources passe par une phase d’exploration qui vise à délimiter les zones les plus favorables et qui implique des disciplines scientifiques variées : la géologie, l'hydrogéologie, la géochimie, la géophysique, la modélisation.

La ressource géothermique profonde

Les aquifères profonds

Le sous-sol métropolitain présente de nombreuses ressources géothermales sur aquifères profonds, réparties sur les principaux bassins sédimentaires et fossés d’effondrement. Ces ressources se situent dans le Bassin parisien, le Bassin aquitain et celui du sud-est, dans le fossé rhénan et le couloir rhodanien et bressan, dans la Limagne et le Hainaut comme illustré ci-dessus.

Le Bassin parisien s’étend sous l’Île-de-France et les régions limitrophes. Il possède cinq principales ressources géothermales aquifères pouvant être utilisées pour la production de chaleur :

- Les aquifères clastiques de l’Albien et du Néocomien sont les moins profonds et se caractérisent par des températures relativement basses. L'exploitation de la ressource géothermale nécessite en règle générale le relais d’une pompe à chaleur en surface. Sous la région Île-de-France, ces ressources sont situées autour de 600 à 1 000 mètres de profondeur et à des températures entre 25 et 40°C. Plusieurs installations exploitent ces ressources en 2021 ;

- L’aquifère calcaire de l'Oxfordien, encore non développé pour la ressource géothermale à ce jour, se situe à environ 1 000 mètres de profondeur ;

- L'aquifère calcaire du Dogger, le plus exploité à ce jour en France pour la production de chaleur. Cette formation se situe entre 1 500 et 2 000 m de profondeur et les températures varient entre 55 et 85 °C sous la région Île-de-France. En 2022, 54 installations de géothermie profonde exploitent cette ressource en Île-de-France soit près de 80% de la production de chaleur géothermale chaque année en France (autour de 1,69 TWh en 2022) ;

- Les formations clastiques du Trias, encore peu développé à ce jour avec une seule installation en fonctionnement à ce jour à Châteauroux. En Île-de-France, la profondeur de ces formations peut atteindre plus de 2 000 mètres et des températures de plus de 90°C. C'est une ressource encore peu connue.

Les formations sédimentaires sont déposées sur un socle cristallin plus ancien

Le Bassin aquitain qui s'étend sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, est également un bassin sédimentaire où de nombreuses formations aquifères sont présentent dans le sous-sol. Il représente un fort potentiel de développement des ressources géothermales profondes en France et plusieurs installations sont en fonctionnement ou en cours de développement (régions de Bordeaux, Mont-de-Marsan, Hagetmau, Dax, Marmande, Arcachon, Jonzac, La Rochelle). Un atlas du potentiel géothermique a par ailleurs été édités (BRGM, 2011) pour présenter les opportunités de développement de la géothermie profonde dans l'ancienne région Aquitaine.

Un atlas des ressources de géothermie profonde de basse température a été édité (BRGM, 2021) de façon à répertorier les connaissances sur ces différents bassins géologiques français.

Les zones volcaniques

Dans certains réservoirs géothermiques, le fluide capté en profondeur est disponible dans des quantités, des températures et des débits tels qu’il permet d’entraîner des turbines et de générer de l’électricité. De la chaleur peut être produite en parallèle par cogénération.

Les zones à volcanisme actif et récent peuvent enregistrer des températures allant jusqu’à 350 °C, à des profondeurs relativement faibles, pouvant être comprises entre 2 000 et 3 000 mètres.

En France, l’essentiel des gisements se situe dans les territoires d’Outre-mer. Une centrale électrique composée de deux unités fonctionne à Bouillante en Guadeloupe, à partir de forages à environ 1 000 m de profondeur. Des zones potentiellement intéressantes ont été identifiées à la Martinique et à La Réunion où des investigations plus poussées sont nécessaires, certaines étant en cours.

Les fossés d’effondrement

En dehors des zones volcaniques, les fossés tectoniques d’effondrement constituent aussi des zones favorables à la production de chaleur ou d’électricité. En France, ils se situent dans les vallées du Rhin et du Rhône (fossés rhénan, bressan et rhodanien) et dans le Massif Central (Limagne) essentiellement.

Ces vastes compartiments qui se sont affaissés après un bombement de la croûte terrestre, présentent des températures pouvant être supérieures à 110 °C au-delà de 2 500 mètres.

La technologie EGS (Enhanced/Engineering Geothermal System ou géothermie "améliorée") permet de rendre exploitable l’énergie de réservoirs initialement peu développés en améliorant leur potentiel de production. Cette technologie a connu d’importantes avancées, au cours notamment d’un programme de recherche européen conduit entre 1987 et 2010 sur le site pilote de Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin), dans le fossé rhénan. Le site de Soultz-sous-Forêts dispose d’une capacité de production de 1,5 MW électrique. Il est constitué de trois forages à 5 000 mètres de profondeur qui permettent d’exploiter un fluide à 200 °C et de le réinjecter dans le sous-sol.

Le programme de recherche a été mené par le groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Exploitation minière de la chaleur qui associait cinq partenaires industriels (EDF et Electricité de Strasbourg pour la France, EnBW, Evonik et Pfalzwerke pour l’Allemagne), trois agences de financement publiques (Commission européenne, ADEME pour la France, BMU pour l'Allemagne), et huit partenaires scientifiques (dont le BRGM et le CNRS pour la France). Aujourd’hui, le GEIE Exploitation minière de la chaleur est détenu par Electricité de Strasbourg et EnBW.

À Rittershoffen (Bas-Rhin), une centrale géothermique est en fonctionnement depuis 2017. Il s'agit du projet Exploitation de la Chaleur d’Origine Géothermale pour l’Industrie (ECOGI) qui est la première application industrielle d'exploitation de la chaleur géothermale grâce à la technologie EGS. Un doublet a été mis en place pour permettre la récupération de chaleur géothermale à 2 500 mètres de profondeur et à des températures autour de 160°C. Des canalisations permettent de transporter la chaleur jusqu’à la bio-raffinerie de Beinheim (Roquette Frères). Le projet ECOGI est porté par Roquette Frères, le groupe ES et la Caisse des Dépôts. Il est soutenu par l’ADEME et a été mis en œuvre par ES Géothermie.

Plusieurs projets de géothermie profonde sont en cours en Alsace et dans les autres régions favorables.

L’accès à la ressource

Une opération de géothermie profonde nécessite la réalisation d’un ou de plusieurs forages permettant d’acheminer le fluide chaud à la surface.

La technique de forage choisie dépend surtout de la nature des terrains traversés (terrains meubles, terrains durs, présence de fractures et de cavités, …).

La plus employée en géothermie est la technique rotary, couramment mise en œuvre dans le secteur pétrolier également. Pour fonctionner, cette méthode de géothermie utilise un tricône muni de molettes dentées qui détruisent la roche sous l’effet du poids et de la rotation. Le poids est assuré par un ensemble de tiges lourdes et creuses qui évacuent les boues de forage sous pression. Ces ouvrages sont tubés et cimentés pour conforter le forage et protéger les aquifères traversés.

Le captage

Le doublet de forages

La France est le premier pays à avoir généralisé la technique du doublet de forages. En assurant la réinjection du fluide géothermal, elle évite en effet tout impact sur l’environnement et garantit aussi la pérennité de la ressource. Cette solution technique est largement mise en œuvre dans l’aquifère du Dogger notamment.

Le doublet se compose d’un forage de production et d’un forage de réinjection.

Afin de ne pas refroidir le réservoir, les points de prélèvement et de réinjection de l’eau se trouvent à une certaine distance l’un de l’autre (1 kilomètre minimum). Pour éviter de multiplier les plateformes de forage et si la profondeur de la ressource est suffisante, on peut faire des puits dont la trajectoire dévie dans le sous-sol (puits déviés). Une seule plate-forme de forage suffit alors pour positionner les puits de production et d’injection.

Une plate-forme de forage nécessite une emprise au sol de 5 000 à 8 000 m2. En zone urbaine, les appareils de forage utilisés sont compacts pour limiter l'emprise au sol, et silencieux pour pouvoir travailler jour et nuit avec un minimum de nuisances pour les riverains.

Dans certaines situations qui restent des exceptions, comme par exemple les centrales géothermiques de Nouvelle-Aquitaine, le captage géothermique est réalisé à partir d’un unique puits. Après transfert de son énergie à la centrale, l’eau de l’aquifère est rejetée en surface dans une rivière, un plan d’eau ou un réseau pluvial, ou alors réutilisée. Cette option n’est applicable que lorsque l’eau a une faible salinité ou quand la réalimentation naturelle du réservoir est suffisante pour restituer les volumes d’eau prélevés. La gestion actuelle des ressources en eaux souterraines et superficielles visant à limiter les rejets en surface, l’usage du puits unique est soumis à autorisation et tend à disparaître.

Plus d'infos sur le doublet géothermique profond

Plus d'infos sur les équipements du forage et l’obtention des débits :

- "La géothermie et les réseaux de chaleur, guide du maitre d'ouvrage", ADEME-BRGM (2010) ;

- "La géothermie, quelles technologies pour quels usages", guide ADEME-BRGM (2008).

Production

Fonctionnement d'une centrale géothermique sur réseau de chaleur

Si la température de la ressource n'est pas adaptée à l'usage prévu, on peut avoir recours à une pompe à chaleur et un appoint.

Fonctionnement de l'échangeur de chaleur en géothermie

L’échangeur de chaleur est l’équipement clé de la centrale géothermique puisqu’il transmet l’énergie du fluide géothermal puisée dans l’aquifère au réseau de chaleur en surface.

Les échangeurs peuvent être de différents types mais les échangeurs à plaques donnent les meilleures performances. Ces matériels sont constitués de plaques embouties de faible épaisseur assemblées verticalement les unes à la suite des autres. Les espaces entre les plaques sont alternativement traversés par le circuit primaire (fluide géothermal) et par le circuit secondaire (eau du réseau de chaleur).

Fonctionnement des pompes à chaleur en relève

Pour augmenter les performances d’un réseau de chaleur, il peut être envisagé d’associer au réseau une pompe à chaleur (PAC) qui permettra d’exploiter au maximum l’énergie géothermale disponible, en abaissant la température de retour dans la boucle géothermale.

Une PAC permet également d’exploiter des ressources dont les températures seraient trop faibles pour pouvoir être utilisées directement.

L'utilisation d'un appoint en géothermie

Pour atteindre le niveau de température requis par le réseau de chaleur, une autre énergie peut être apportée en appoint à la production de chaleur géothermique. Cet appoint peut être réalisé soit directement dans la centrale géothermique (appoint centralisé), soit via les chaufferies préexistantes sur le réseau (appoint décentralisé).

L’appoint peut aussi servir de secours en cas d’arrêt de la centrale géothermique.

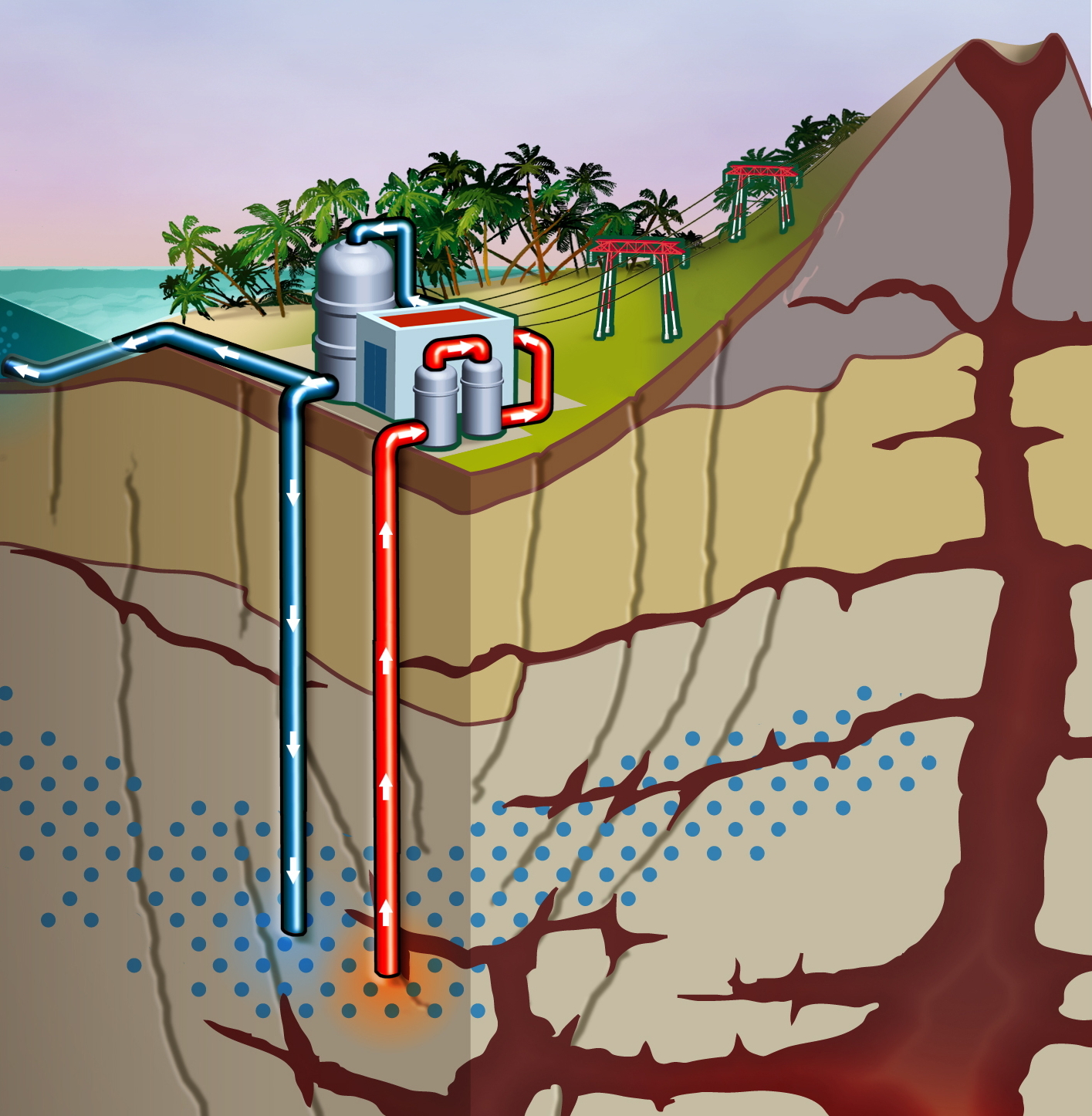

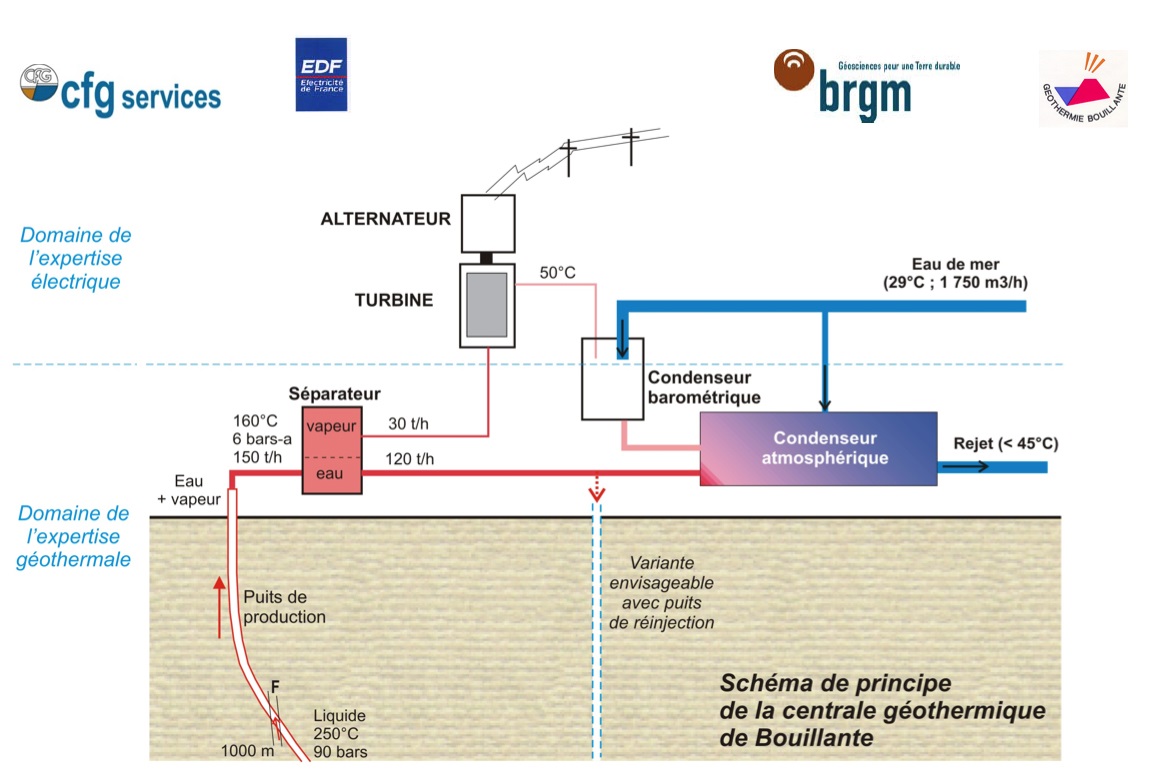

Fonctionnement d'une centrale géothermique de production d’électricité

Selon la pression et la température présentes, l’eau peut se trouver sous plusieurs formes à l’intérieur du réservoir géothermique : liquide, vapeur et un mélange des deux. Les procédés de production de l’électricité varient en fonction de la nature et des propriétés du fluide qui parvient en tête de forage.

Dans une centrale comme celle de Bouillante, l’eau chaude à 250 °C est extraite du réservoir par l’intermédiaire de forages profonds. Ensuite, la vapeur, isolée de la phase liquide à environ 160 °C, dans un séparateur installé en surface, est directement détendue dans une turbine qui met en rotation une génératrice d’électricité. Un transformateur modifie la tension et l’intensité du courant électrique produit par la génératrice pour les adapter aux exigences du réseau. En sortie de turbine, la vapeur est condensée ce qui améliore le rendement de conversion thermoélectrique. Les condensats sont réinjectés dans le réservoir géothermique.

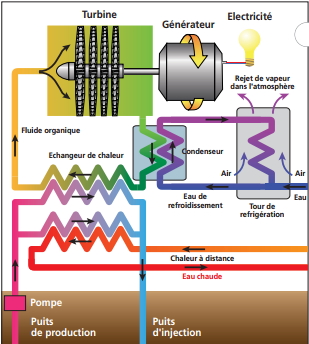

Fonctionnement d'une centrale géothermique en cogénération

Une centrale géothermique ORC (cycle organique de Rankine), fonctionnant avec un fluide organique qui se vaporise à basse température, permet de valoriser des ressources géothermiques entre 110 et 200°C. Le fluide géothermal produit par un forage est maintenu sous pression à l'état liquide dans le circuit de circulation en surface. Il est ensuite amené dans un échangeur de chaleur où il cède une partie de son énergie au fluide organique. Une fois vaporisé, ce dernier est ensuite détendu dans une turbine couplée à un alternateur, puis condensé au contact du circuit d'eau de refroidissement d'un condenseur. Le liquide obtenu est alors renvoyé à l'échangeur de chaleur, au moyen d'une pompe, pour effectuer un nouveau cycle (vaporisation, détente, condensation, pressurisation). Le fluide organique fonctionne donc en circuit fermé.

Distribution de la chaleur

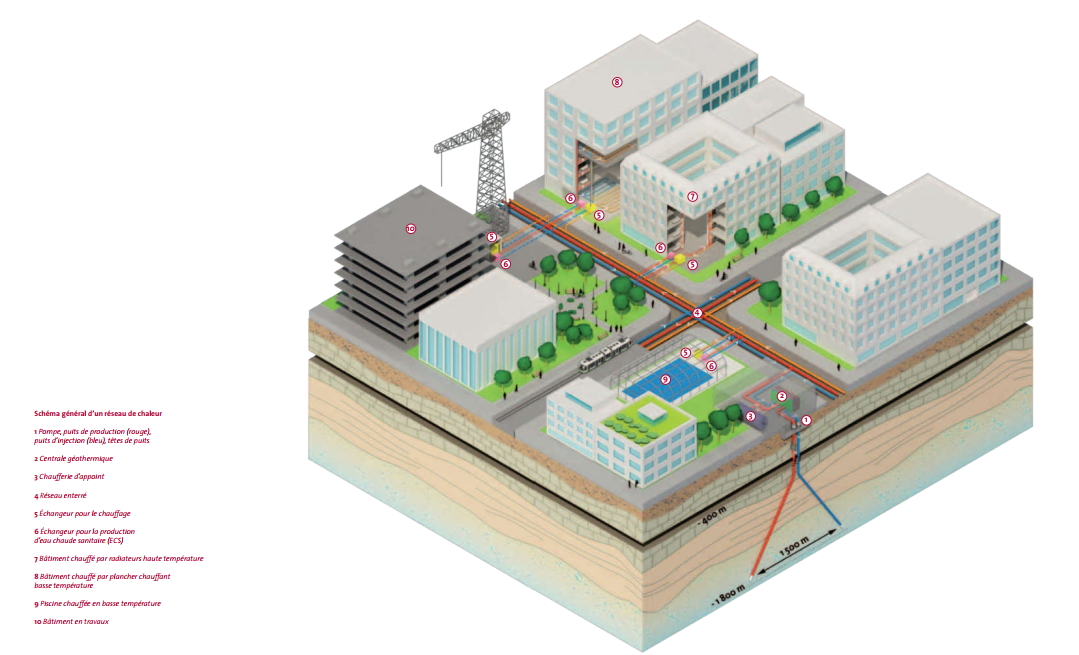

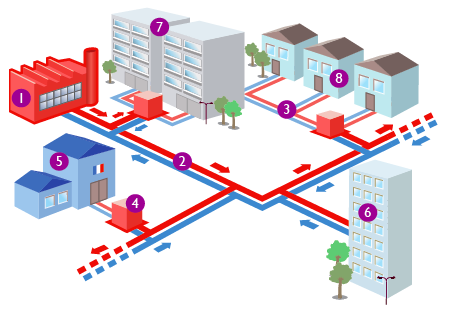

Fonctionnement d'un réseau de chaleur alimenté par géothermie

Ce schéma présente les différents organes équipant un réseau de chaleur urbain et le fonctionnement de cette installation :

- Unité de production de chaleur : il s’agit d’une centrale alimentée par la géothermie ou par d’autres énergies (gaz, bois, incinération des déchets) avec un appoint centralisé ou décentralisé ailleurs sur le réseau

- Réseau de distribution primaire : composé des canalisations dans lesquelles circule la chaleur. Un circuit transporte le fluide caloporteur (vapeur, eau chaude…) au pied des bâtiments raccordés, un autre ramène le fluide refroidi à l’unité de production pour qu’il soit à nouveau chauffé

- Réseau de distribution secondaire : géré par le responsable de l’immeuble (le syndic en copropriété ou le bailleur social par exemple), il assure la répartition de la chaleur du réseau de chaleur entre les différents logements

- Sous-station : située au pied de l’immeuble, elle permet de transférer la chaleur du réseau primaire au réseau secondaire

- Bâtiment public

- Immeuble de bureaux

- Logements collectifs

- Logements individuels

Pour en savoir plus

Références

ADEME (2016), Guide pratique Se raccorder à un réseau de chaleur.

ADEME-BRGM (2010), La géothermie et les réseaux de chaleur, guide du maître d’ouvrage

ADEME-BRGM (2008), La géothermie, quelles technologies pour quels usages

Lien utiles

Découvrez un échantillon de carte des formations pouvant être ciblées pour la production des ressources géothermiques profondes en France. Davantage de cartes (e.g. température, profondeur, épaisseur des formations) sont accessibles dans l'onglet Couches/Ajout/Géothermie profonde/Propriétés et ressources géothermales des formations et aquifères profonds de l'espace cartographique.

Pour aller plus loin